Vom Schaf zum Filzstein – Biosphärenzentrum Schwäbische Alb lädt zu Veranstaltungen ein

Am 07. November 2012 findet ab 18.00 Uhr ein „wolliger“ Kreativ-Workshop im Biosphärenzentrum Schwäbische Alb statt.

Am 07. November 2012 findet ab 18.00 Uhr ein „wolliger“ Kreativ-Workshop im Biosphärenzentrum Schwäbische Alb statt.

„Klimaschutz ist eine globale Herausforderung, die ganz wesentlich auch mit regionalen Konzepten bewältigt werden muss“, erklärte Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller am Freitag anlässlich des Internationalen Klimaschutzkongresses in Stuttgart.

Als Mitglied im Regionennetzwerk der internationalen Klimaorganisation „The Climate Group“, TCG, und als Teil der „Vier Motoren für Europa“ (zusammen mit Rhônes-Alpes, Lombardei und Katalonien), organisiert Baden-Württemberg den Kongress als Folgeveranstaltung eines entsprechenden Kongresses vergangenes Jahr in Lyon.

Untersteller unterstrich den hohen Stellenwert, den der Klimaschutz in der Umwelt- und Energiepolitik Baden-Württembergs einnimmt: „Wir wollen und wir können unseren Beitrag zum Schutz des Klimas leisten, als starke Industrieregion im Herzen Europas haben wir dabei eine besondere Verantwortung!“

Der Internationale Klimaschutzkongress diene dazu, sich mit anderen Akteuren über unterschiedliche Ansätze und Konzepte der Klimaschutzpolitik auszutauschen, voneinander zu lernen und die eigenen Anstrengungen weiterzuentwickeln, sagte Untersteller. Er bringe Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Kommunen und Verbände über Landesgrenzen hinaus zusammen. So wie der Klimawandel nicht an Ländergrenzen Halt mache, müsse auch über mögliche Antworten international diskutiert werden.

Die Bereitschaft, aus den Erfahrungen anderer zu lernen zeichne die Partnerschaft der „Vier Motoren“ mit den Regionen Rhônes-Alpes (Frankreich), Katalonien (Spanien) und Lombardei (Italien) seit vielen Jahren bereits aus, sagte Untersteller. Auch die internationale Klimaschutzorganisation „The Climate Group“, der Baden-Württemberg seit diesem Jahr angehöre, setze auf den Netzwerkgedanken und darauf, guten Klimaschutz über den Austausch von guten Ideen voranzubringen.

„Der Ausbau klimafreundlicher Technologien ist nicht nur eine Notwendigkeit, sondern auch eine riesige Chance“, betonte Mark Kenber, der CEO von „The Climate Group“. „Die auf der Konferenz vorgestellten Beispiele zeigen, dass die „Clean Revolution“, der Wandel zu einer CO2-armen Wirtschaftsweise, in vielen Bereichen bereits Realität wird, mit immensen Vorteilen auch für wirtschaftliche Entwicklung, Beschäftigung und Lebensqualität. Regionen werden in der Entwicklung solcher Ansätze eine entscheidende Vorreiterrolle einnehmen.“

Am Rande des Kongresses unterzeichneten die Umweltminister Baden-Württembergs und Nordrhein-Westfalens, Franz Untersteller und Johannes Remmel, auch die so genannte „Clean Revolution Erklärung“. Sie ist von Mitgliedern des Regionennetzwerks „States and Regions Alliance“ der Climate Group anlässlich der UN-Nachhaltigkeitskonferenz im Juni in Rio de Janeiro verabschiedet worden.

Für Kenber ein wichtiges Zeichen für die Vorreiterrolle der beteiligten Regionen:

„Aufbauend auf der 2005 begonnenen Tradition gemeinsamer Selbstverpflichtungen leistet die Allianz hiermit einen eigenen, ganz konkreten Beitrag zur Verwirklichung der internationalen Klima- und Nachhaltigkeitsziele. Wir freuen uns, dass mit Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen nun auch zwei wichtige deutsche Industrieregionen zu den Unterzeichnern gehören.“

Auch die schwedische Region Jamtland und die französische Region Ile-de-France hatten im Vorfeld der Konferenz ihre Unterstützung übermittelt, so dass nun insgesamt 17 Regionen weltweit die Erklärung unterstützen.

Der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller bezeichnete die „Clean Revolution Erklärung“ als klares Bekenntnis zu einer nach vorne gerichteten Klimaschutzpolitik: „Es geht längst nicht mehr darum, ob es den Klimawandel gibt, es geht nur noch um die Frage, wie wir am besten reagieren, was wir wie schnell tun müssen, um den Anstieg der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen zu bremsen.“

Baden-Württemberg werde seinen Beitrag dazu leisten, sagte Untersteller. Ein Klimaschutzgesetz des Landes sei in Arbeit, ebenso wie das Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept, das die wesentlichen Handlungsfelder der Klimaschutzpolitik der nächsten Jahre definiere. Beides soll im Frühjahr 2013 vorliegen.

Anlage

Clean Revolution Erklärung Anlage.pdf [PDF, 201.3 KB]

Quelle: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg

Pressemitteilung 26.10.2012 PP Stuttgart

Stuttgart-Ost: Einem Pizzaboten soll am Abend (25.10.2012) in der Poststraße von einem unbekannten Mann der Bedienungsgeldbeutel und eine Pizza geraubt worden sein.

Gegen 21.00 Uhr hatte ein unbekannter Mann drei Pizzen an eine Adresse in der Poststraße bestellt. Beim Eintreffen an dieser Adresse soll der Täter dem 17-jährigen Pizzaboten bereits auf der Straße entgegengekommen sein. Auf dem Weg zu einem Hinterhaus schubste der mutmaßliche Täter den 17-Jährigen zu Boden und trat auf ihn ein. Anschließend hob er den runtergefallenen Geldbeutel auf, nahm eine der bestellten Pizzen und flüchtete zu Fuß.

Der 17-Jährige blieb bei dem Überfall unverletzt. In dem geraubten Geldbeutel befanden sich etwa 150 Euro.

Der Täter soll südländisch aussehen, etwa 18 – 25 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß sein. Er hat schwarze kurze Haare und trug eine schwarze Jacke.

Zeugen, denen in der Poststraße im Bereich der Einmündung der Sickstraße zur Tatzeit eine Person mit einer Pizza aufgefallen war oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Raubdezernat unter der Rufnummer 8990-5544 zu melden.

Antrag der Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Seit 2012 sind herkömmliche Glühbirnen nicht mehr im Handel. Aus Sicht der Energieeffizienz ist dies ein richtiger Schritt. In Energiesparlampen befindet sich aber in nicht zu vernachlässigenden Mengen Quecksilber. Durch eine unbefristete Ausnahmeregelung der EU darf dieses Umweltgift noch verwendet werden. Quecksilber ist ein toxisches Metall, das bei Freisetzung giftige Dämpfe absondert, die gesundheitlich äußerst schädlich sind.

Seit 2012 sind herkömmliche Glühbirnen nicht mehr im Handel. Aus Sicht der Energieeffizienz ist dies ein richtiger Schritt. In Energiesparlampen befindet sich aber in nicht zu vernachlässigenden Mengen Quecksilber. Durch eine unbefristete Ausnahmeregelung der EU darf dieses Umweltgift noch verwendet werden. Quecksilber ist ein toxisches Metall, das bei Freisetzung giftige Dämpfe absondert, die gesundheitlich äußerst schädlich sind.

Deswegen dürfen erstens Energiesparlampen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden und müssen als „Sonderabfall“ gehandhabt werden, zweitens muss die Bevölkerung informiert werden, was sie grundsätzlich zu tun hat, wenn eine solche Energiesparlampe zu Hause zerbricht.

Nach unseren Informationen scheinen die Rücklaufmengen viel zu niedrig und die Bürger über die Gefahr nicht informiert genug. Schätzungsweise könnten rund zwei Drittel der quecksilberhaltigen Energiesparlampen fälschlicherweise im Hausmüll landen.

Diese Mengen sind aber wohl nur die Spitze des Eisbergs, da Energiesparlampen eine Lebensdauer von ca. 10 Jahre haben.

Wir beantragen:

Die Verwaltung nimmt in der kommenden Sitzung des Umweltbeirates zu folgenden

Fragen Stellung:

1. Wie wird die Quecksilberbelastung durch Energiesparlampen aus Sicht des Umweltamtes und des Gesundheitsamtes eingestuft? Zu welchen gesundheitlichen Schäden führt Quecksilber in welchen Mengen? Wie werden die Risiken und Auswirkungen auf Mensch und Umwelt durch unsachgemäße Entsorgung oder zu Bruch gehen beurteilt?

2. Wo können Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger gebrauchte Energiesparlampen zurückbringen? Welche kommunalen Sammelstellen stehen zur Verfügung und wo können diese Energiesparlampen im Handel zurückgegeben werden? In dieses Entsorgungssystem ausreichend?

3. Wie sieht eine möglichst umweltschonende Entsorgung von quecksilberbelasteten Energiesparlampen aus? Wie erfolgt die Entsorgung in der Praxis? Wie wird und wie kann ein Bruch bei der Sammlung verhindert werden?

4. Welche Möglichkeit sieht die Verwaltung, die Bürger besser über die Gefahren und die Alternativen (z.B. LED) zu informieren und die Rückgabequote zu verbessern?

Unterzeichnet:

Anna Deparnay-Grunenberg, Jochen Stopper und Peter Pätzold

Foto, Archiv

Zur Orientierung in dem alten Wegenetz auf der Wangener Höhe hat die Stadtverwaltung jetzt sechs Übersichtstafeln aufgestellt.

Sie zeigen die restaurierten Fußpfade und sind Teil des Projekts „Wandel und Wege auf der Wangener Höhe“. Der Leiter des Amts für Umweltschutz, Werner Flad, hat am Donnerstag, 25. Oktober, zusammen mit den Bezirksvorstehern von Wangen und Hedelfingen, Beate Dietrich und Hans-Peter Seiler, eine der Tafeln mit Wanderkarte vorgestellt.

Zur Zeit bringt das Bezirksamt Wangen außerdem Hinweise mit der Aufschrift W&W an Zäunen und Pfosten an.

Historische Wege

Die Wangener Höhe und die Hänge des Dürrbachtals in Rohracker sind von einem dichten Netz historischer Pflasterwege durchzogen. So romantisch diese „Wandel“ oder „Gwandwege“ genannten schmalen Fußpfade heute auch aussehen, einst dienten sie zur Bewirtschaftung und Erschließung der Flächen. Mit ihrer Wiederherstellung war 2010 begonnen worden, seither werden sie von Wanderern gut angenommen.

In zwei ersten Bauabschnitten wurden die zugewachsenen Pfade freigeschnitten und saniert sowie Mauern restauriert. Im kommenden Winter werden weitere Wege gerichtet, der Abschluss der Maßnahmen ist für Anfang 2014 geplant.

Ziel des Umweltamts ist es, im Rahmen des Natur-, Arten- und Landschaftsschutzes eine naturnahe Erholungsmöglichkeit für die Bevölkerung herzustellen sowie verfallende Strukturen dieser Kulturlandschaft zu erhalten und aufzuwerten.

Die Arbeit vieler Generationen

Die reizvolle kleinteilige Landschaft der Wangener Höhe mit ihren zahlreichen Trockenmauern, Streuobstwiesen, Hecken und Feldgehölzen ist als Produkt der Arbeit vieler Generationen entstanden. Wird sie nicht gepflegt, wachsen die Flächen zu und verbuschen.

Daher sollen die alten Biotope wiederhergestellt werden, um den Lebensraum etwa für seltene Eidechsen, Wildbienen und Farne zu sichern. Private Eigentümer erhalten Zuschüsse für die Restaurierung von Trockenmauern an Wandelwegen.

Finanziert wird das Vorhaben mit Mitteln aus dem Naturschutzfonds des Landes Baden-Württemberg, durch Unterhaltungsmittel aus dem laufenden Etat städtischer Ämter, durch festgesetzte Ausgleichsmittel und einen Zuschuss des Verbands Region Stuttgart. Insgesamt stehen 500 000 Euro zur Verfügung.

Faltblatt mit vielen Infos

Ein informatives Faltblatt mit Wanderkarte ist an der Infothek des Rathauses, bei der Umweltberatung des Amts für Umweltschutz, Gaisburgstraße 4, sowie bei den Bezirksämtern Hedelfingen, Heumadener Straße 1, und Wangen, Wangener Marktplatz 1, sowie beim Kundenzentrum des Stadtmessungsamts, Lautenschlagerstraße 22, kostenlos erhältlich oder kann unter stuttgart/wangener-höhe heruntergeladen werden.

Zum Download:

Info: stuttgart/wangener-hoehe

Siehe auch: Alte Wege auf der Wangener Höhe entdecken und erhalten

Fotos, Archiv

Pressemitteilung 25.10.2012 PP Stuttgart

Birkach: Am Mittwoch (24.10.2012) hat ein Postbote in der Schönbergstraße einen Geldbeutel mit mehreren tausend Dollar aufgefunden und bei der Polizei abgegeben.

Gegen 12.00 Uhr fand der Postzusteller beim Ausliefern die verlorene Geldbörse in der sich rund 2.500 US-Dollar und zwei Passbilder befanden.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes ermittelten anhand der Passbilder die Besitzerin und brachten der erleichterten Frau ihre Geldbörse zurück. Sie hatte das Geld am Morgen bei einer Bank abgehoben und zunächst unbemerkt, auf dem Weg nach Hause verloren. Das Geld benötigte die Frau für eine Flugreise in die USA, die sie am nächsten Tag antreten wollte.

Stuttgart 21 – Amt für Umweltschutz unterstützt das EBA bei Überwachung wasserwirtschaftlicher Bauarbeiten für Stuttgart 21

Die Stadt Stuttgart hat mit dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA) eine Zusammenarbeit bei der wasserwirtschaftlichen Bauüberwachung des Verkehrsprojekts Stuttgart 21 auf Stuttgarter Gemarkung vereinbart. Danach unterstützt das Amt für Umweltschutz das EBA bei der Überwachung von Baumaßnahmen und kontrolliert konsequent die in den so genannten wasserrechtlichen Nebenbedingungen der Planfeststellungs-beschlüsse formulierten Schutzmaßnahmen für die Heil- und Mineralquellen und das Grundwasser.

Die Stadt Stuttgart hat mit dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA) eine Zusammenarbeit bei der wasserwirtschaftlichen Bauüberwachung des Verkehrsprojekts Stuttgart 21 auf Stuttgarter Gemarkung vereinbart. Danach unterstützt das Amt für Umweltschutz das EBA bei der Überwachung von Baumaßnahmen und kontrolliert konsequent die in den so genannten wasserrechtlichen Nebenbedingungen der Planfeststellungs-beschlüsse formulierten Schutzmaßnahmen für die Heil- und Mineralquellen und das Grundwasser.

Oberbürgermeister Dr. Schuster begrüßt die Zusammenarbeit mit dem Eisenbahn-Bundesamt: „Das Projekt Stuttgart 21 wird im Stuttgarter Talkessel unter besonderen hydrogeologisch Verhältnissen gebaut. Es ist gut, dass das Eisenbahn-Bundesamt die Fachkompetenz die spezielle regionale Erfahrung der Experten in der Unteren Wasserbehörde nutzt.“

Die Mitarbeiter des Amts für Umweltschutz nehmen als „verlängerter Arm“ des Eisenbahn-Bundesamts an anlassbezogenen und routinemäßigen Baustellenbesprechungen teil. Sie kontrollieren regelmäßig die Baustellen und überwachen kontinuierlich die Messdaten des Grundwassermonitorings, zu dem die Bahn verpflichtet ist. Dadurch wird gewährleistet, dass durch die Bauarbeiten keine nicht hinnehmbaren Beeinträchtigungen entstehen. Die Befugnis, erforderliche Maßnahmen anzuordnen, verbleibt beim Eisenbahn-Bundesamt.

Für diese Aufgabe hat die Stadt 4,5 neue Stellen geschaffen, die entsprechend dem Baufortschritt besetzt werden. Personal- und Sachkosten werden jeweils zur Hälfte getragen. Oberbürgermeister Schuster: „Die Stadt gewährleistet, und das ist mir außerordentlich wichtig, dass die Bauarbeiten damit nicht ausschließlich oder weitgehend in Eigenüberwachung durch den Sachverständigen der Bahn ausgeführt werden.“

Info, Stadt Stuttgart

Foto, Archiv

Als Kinder spielten wir dort und auch heute noch zieht es uns immer mal wieder zum Wiesele, wie wir es damals nannten. Mit Wiesle ist der Aussichtspunkt am Straußstaffel gemeint. Von dort hatte man einen tollen Blick von der Uhlandshöhe bis rüber nach Gaisburg. Leider reicht das Blickfeld nur noch bis Ostheim, Gaisburg ist durch Bäume verdeckt welche sich auf Privatgrund befinden. Das Garten-, Friedhofs- und Forstamt gibt sich alle Mühe die Anlage zu pflegen und die Sicht freizuhalten, doch am Zaun hört die intensive Pflege eben auf.

Fotos, Archiv

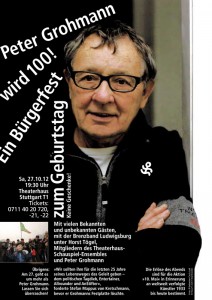

Mit vielen Bekannten

Mit vielen Bekannten

und unbekannten Gästen,

mit der Brenzband Ludwigsburg

unter Horst Tögel,

Mitgliedern des Theaterhaus-

Schauspiel-Ensembles

und Peter Grohmann

Die Erlöse des Abends

sind für die Aktion

»10. Mai« in Erinnerung

an weltweit verfolgte

Künstler 1933

bis heute bestimmt.

Foto: © Sebastian Czub, LpB

Entwurf: Jochn Stankowski

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat Mitglieder des Kommunalen Arbeitskreises Filder (KAF) in der Villa Reitzenstein begrüßt. Zu ihnen gehörten Vertreter der Kommunen Denkendorf, Esslingen am Neckar, Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen, Neuhausen auf den Fildern, Ostfildern und Stuttgart.

Das verantwortliche Büro für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung Planstatt Senner aus Überlingen/Stuttgart stellte dem Ministerpräsidenten das Rahmenkonzept „Landschaftsraum Filder“ vor. Ziel der Ideensammlung ist es, eine Balance zwischen dem Wirtschaftsraum, der Kulturlandschaft und dem Naherholungsraum Filder herzustellen. „In der Filder-Region gilt es, Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen. Wirtschaftliche Stärke und Wohlstand und Natur- und Landschaftsschutz stehen in keinem Widerspruch“, betonte Ministerpräsident Kretschmann.

„Die Filder ist ein hochbeanspruchter Landschaftsraum und ein Lebensraum von 250.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. In einem zweijährigen Beteiligungs- und Planungsprozess wurden mit vielen Interessengruppen gemeinsame Ziele für diesen Lebensraum erarbeitet“, so Ostfilderns Erster Bürgermeister und Geschäftsführer des Kommunalen Arbeitskreises Filder Rainer Lechner und weiter: „Die Filder-Bevölkerung hofft nun darauf, dass die Landesregierung die Ziele und Chancen des Rahmenplans positiv bewertet und die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen unterstützt.“

„Die vielseitige Filder-Landschaft und ihre Siedlungs- und Infrastruktur können sich in den kommenden Jahren zu einem nachhaltigen, wertvollen und einzigartigen Lebensraum entwickeln“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Das Modell „Landschaftsraum Filder“ sieht unter anderem Konzepte zur landwirtschaftlichen Mehrfachnutzung vor. Außerdem sollen begrünte Brücken die Nord-Süd-Achse der Filder wiederbeleben und damit bislang etwa durch Bauprojekte getrennte Landschaften für die Bürgerinnen und Bürger wieder zugänglich machen.

Die neu angelegten Brücken würden außerdem Ortschaften miteinander verbinden und dadurch kurze Wege zwischen Wohn- und Arbeitsplatz schaffen. Vorgesehen sind außerdem neue öffentliche Sitzmöglichkeiten, die Restaurierung historischer Gebäude, die Aufwertung heimischer Naturdenkmäler sowie ein erweiterter Zugang zu Gewässern. Darüber hinaus könnten Bürgerparks die Bewohnerinnen und Bewohner der Filder zum Verweilen einladen.

Eine entscheidende Komponente für die weitreichende Akzeptanz und die erfolgreiche Umsetzung des Rahmenplans „Landschaftsraum Filder“ soll die frühzeitige Beteiligung aller Interessengruppen sein. „Mit diesem Konzept wurden gemeinsame Ziele aller Interessengruppen erarbeitet. Um diese Chancen zu nutzen, bedarf es nun der Unterstützung aller Beteiligten und der Landesregierung“, so Leinfelden-Echterdingens Oberbürgermeister Roland Klenk.

Mehr Informationen zum Kommunalen Arbeitskreis Filder (KAF) und zum Rahmenkonzept „Landschaftsraum Filder“ unter unsere-filder

Quelle: Staatsministerium Baden-Württemberg